입력 : 2025.06.27 14:00

[땅집고] 8년 전 등록했던 민간 아파트 임대사업자들의 의무임대 기간이 올해부터 대거 만료되기 시작했다. 이로 인해 다주택자들이 한꺼번에 매물 정리에 나서면서 공급 확대 기대감이 일부 제기되지만, 실제 시장에서는 그 ‘반대 시그널’이 감지되고 있다. 계약갱신청구권 제약으로 당장 공급이 이뤄지기 어려운 상황에서, 억눌렸던 전월세 가격이 향후 몇 년 내 급등할 가능성이 크다는 경고가 전문가들 사이에서 잇따른다.

문재인 정부는 2017년 ‘임대주택 등록 활성화 방안’을 통해 민간 아파트도 등록임대주택 범주에 포함시키는 제도를 도입했다. 일정 기간(4년 또는 8년) 임대 조건을 충족하면 종합부동산세 합산 배제, 양도세 중과 제외, 재산세 감면 등 실거주자 수준의 세제 혜택을 제공받을 수 있다는 것이 핵심이었다. 제도 시행 이듬해인 2018년에만 20만명이 넘는 임대사업자가 대거 등록했고, 이 중 상당수가 고가 아파트를 포함하고 있었다.

☞[50% 할인] 입찰가부터 수익률 계산까지…경매 초보에 딱맞는 AI 퀀트 오픈!

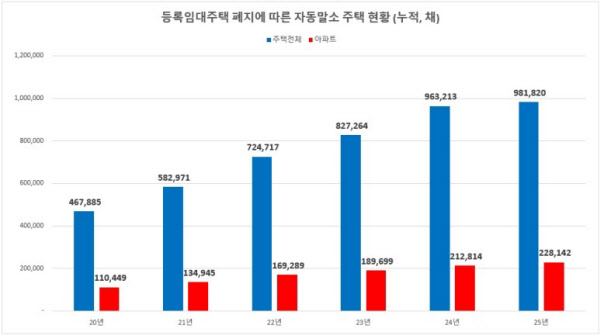

하지만 이 제도는 2020년 이후 급격한 정책 전환과 함께 사실상 폐지 수순을 밟았다. 이후 임대사업자 지위가 순차적으로 자동 말소되면서, 등록 임대주택이 본격적으로 시장에 출회되기 시작했다. 대한주택임대인협회에 따르면 2020년 46만7885호였던 등록임대 말소 누계는 2024년 들어 96만3213호로 두 배 이상 늘어났다. 이 중 아파트는 21만2814호에 달하며, 2025년까지 총 98만1820호(아파트 22만8142호) 수준에 이를 것으로 예상된다. 2025년 한 해에만 약 1만5000호가량의 아파트가 해지돼 매물로 쏟아질 수 있는 구조다.

☞[50% 할인] 입찰가부터 수익률 계산까지…경매 초보에 딱맞는 AI 퀀트 오픈!

하지만 이 같은 물량이 실제 거래시장으로 흘러들어가는 데는 상당한 시차가 존재한다. 핵심은 2020년 개정된 「주택임대차보호법」상 계약갱신청구권 제도다. 등록임대 말소 이후 해당 주택은 일반 주택과 동일한 법 적용을 받게 되며, 임차인은 기존 계약 만료 후 1회에 한해 2년간 계약 연장을 요구할 수 있다. 임대인은 실거주 등 정당한 사유가 없는 한 이를 거절할 수 없다. 결국 임대사업자 지위가 사라졌다고 해서 곧바로 세입자를 내보낼 수 없고, 실질적으로 2년 이상 임대 상태를 유지해야 한다는 뜻이다.

이로 인해 시장에선 오히려 매물 잠김 현상이 심화될 수 있다는 우려가 나온다. 최근 강남·서초 등 서울 고가 주택 밀집 지역에서 등록 말소 직후 매물을 내놓는 사례가 일부 포착되고 있지만, 실입주나 임대 수익 실현이 곤란한 매물은 그대로 잔류하게 된다. 거래 가능한 물량은 한정적일 수밖에 없다. 실제로 일부 다주택자는 말소 시점 이후에도 기존 세입자의 계약 연장이 이뤄져 수년간 추가 보유가 불가피한 상황에 처해 있다.

성창엽 대한주택임대인협회 회장은 “사업자 신분은 사라졌지만, 기존 세입자의 계약갱신 요구로 인해 사실상 2년 동안 임대를 유지해야 하는 구조”라며 “정부는 제도상 등록을 없앴지만, 시장에서는 여전히 의무임대처럼 작동하고 있다”고 지적했다. 그는 이어 “2026년 이후로는 이들 임대물건이 본격적으로 시장에 등장하면서, 억눌려 있던 전월세 가격이 급등할 가능성이 높다”고 덧붙였다.

전월세 시장은 이미 불안 조짐을 보이고 있다. 최근 서울 주요 지역에서는 급등장세가 이어지며 전세 품귀 현상까지 겹친 상태다. 전월세 전환율 상승과 보증금 인상 압박이 동시에 나타나면서, 갱신 만료 시점마다 임차인 교체가 반복되고 있다. 여기에 2026년부터 대규모 의무임대 종료 물량이 한꺼번에 풀리면, 임대인들이 일제히 시세를 반영할 가능성이 크다는 분석이다. /mjbae@chosun.com