입력 : 2025.04.23 06:00

[땅집고] 서울 강동구 명일동에서 지름 최대 20m짜리 싱크홀 사고 발생 이후 정부와 서울시가 ‘지반침하 안전지도’를 공개하지 않자 비판 여론이 확산하고 있다. 집값을 의식해 공개하지 않는 것 아니냐는 지적도 나온다. 이런 가운데 시민들이 직접 만든 ‘싱크홀 지도’가 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 퍼지고 있어 화제다. 네티즌들은 민간이 ‘재능 기부’ 형식으로 제작한 싱크홀 지도를 퍼나르면서, 사고 발생 가능성이 높은 지역 정보를 공유하고 있다.

■ 싱크홀 사고 연간 200건 “거주지 검색해보세요”

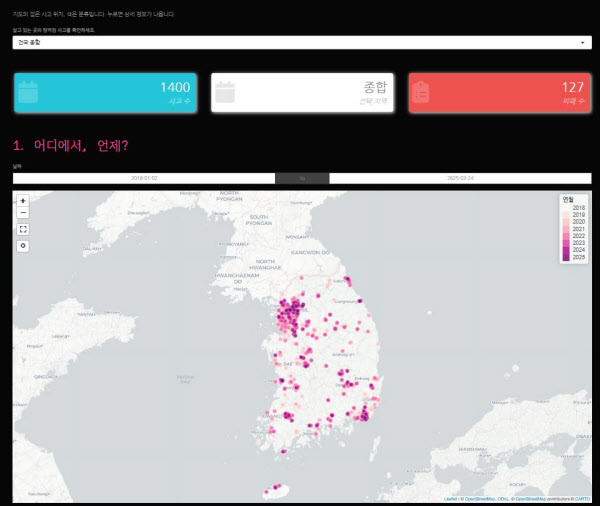

과학 전문매체 기자 출신 윤신영씨는 지난달 28일 자신이 수집한 싱크홀 발생 이력을 바탕으로 ‘시민용 싱크홀 지도’를 SNS에 공유했다. 윤씨는 국토안전관리원, 지하안전정보시스템 등에서 싱크홀 발생 위치와 원인을 포함한 데이터를 수집해 시각화했다. 그가 조사한 바에 따르면, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 전국에서 벌어진 싱크홀 등 지반침하 사고 등 총 1400건으로 집계됐다. 서울·부산·대전 등 대도시에서 집중적으로 발생하는 것을 확인할 수 있다.

■ 싱크홀 사고 연간 200건 “거주지 검색해보세요”

과학 전문매체 기자 출신 윤신영씨는 지난달 28일 자신이 수집한 싱크홀 발생 이력을 바탕으로 ‘시민용 싱크홀 지도’를 SNS에 공유했다. 윤씨는 국토안전관리원, 지하안전정보시스템 등에서 싱크홀 발생 위치와 원인을 포함한 데이터를 수집해 시각화했다. 그가 조사한 바에 따르면, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 전국에서 벌어진 싱크홀 등 지반침하 사고 등 총 1400건으로 집계됐다. 서울·부산·대전 등 대도시에서 집중적으로 발생하는 것을 확인할 수 있다.

연도별 싱크홀 사고 발생량은 줄어드는 추세다. 2018년 한 해 338건 발생했다. 하루에 한 건이 사고가 났을 정도로 빈번했으나 2021년 이후엔 91건~177건으로 절반 수준을 기록했다.

계절별로는 여름철에 사고가 빈번하다는 점이 눈에 띈다. 강수량이 많은 계절에 사고가 집중 발생했다. 7년간 사고 총 1400건 중 6~8월에 발생한 사고는 총 664건으로 47.4%를 기록했다. 그는 “토양이 물을 머금어 약해지면서 지하에 구멍이 형성되기 쉽다”며 “강수로 인해 하수관 손상도 쉽게 일어나는 경향이 있다”고 했다.

그는 시민들이 자신이 사는 지역의 싱크홀 이력을 쉽게 검색할 수 있도록 ‘지역 검색’ 기능도 추가했다. 윤씨는 “서울 서대문구 연희동에서 지름 6m 규모의 싱크홀이 발생했던 지난해 8월부터 자료를 모으기 시작했다”며 “정확한 정보를 전달해 시민 불안을 줄이기 위한 목적이다”고 했다.

■ 과거는 강남3구에 집중, 안국동·광진구·가산디지털단지는 위험

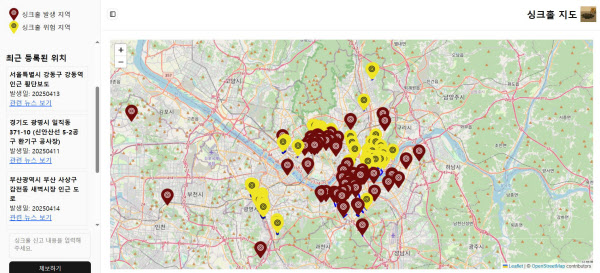

이와 비슷한 시기에 웹 개발자 A씨는 자발적으로 또 다른 싱크홀 지도를 만들었다. A씨는 서울시가 지반침하 안전지도를 공개하지 않겠다는 방침을 접하고 제작을 결심했다. 그는 최근 10년간 싱크홀이 발생한 지역을 취합해 지도로 완성했다. 이달 4일부터 서비스를 시작한 그의 웹페이지는 입소문을 타고 출시 일주일 만에 1000명 이상이 접속했다.

그가 공개한 지도에 찍힌 좌표를 보면, 크게 싱크홀 발생 지역과 싱크홀 위험 지역으로 나뉜다. 주목할 점은 두 지역이 일치하지 않는다는 점이다. 서울시에서 과거 사고 발생이 높았던 지역은 강남3구(강남구·서초구·송파구)와 중구 남대문~을지로 일대다. 향후 싱크홀 위험 사고 위험이 높은 지역으로는 잠실대교 북단 광진구와 종로구 안국역 주변, 구로구 가산디지털단지~안양천 일대가 꼽힌다. 광진구는 대규모 재개발 공사가 추진되고 있고 종로구 일대는 지하굴착 공사와 수도관 노후화, 금천구는 침수 취약 구간이라는 점을 잠재 위험 원인으로 지목했다.

싱크홀 지도를 개발한 이들은 “지도 제작이 보람 있지만, 결국 민간의 노력만으로는 한계가 있다”고 지적했다. 윤씨는 “지방자치단체가 싱크홀 데이터를 투명하게 공개하고 정책적 해결에 나서야 한다”고 말했다. A씨 또한 “지도에 싱크홀이 너무 많아 충격적이었고, 정부와 서울시가 이 심각성을 똑바로 인식했으면 한다”고 밝혔다 /mjbae@chosun.com