입력 : 2025.04.14 06:00

[땅집고] 국내 최대 멀티플렉스 운영사인 CJ CGV는 최근 실적 부진을 겪으며 조직 내 구조조정에 나섰습니다. 지난 2월 희망퇴직을 단행했습니다. 7년차 이상을 대상으로 희망퇴직을 시행했고 총 80명이 회사를 떠났습니다. 퇴직자에게는 연차에 따라 월 기본급 100% 이상의 위로금을 지급했습니다. CGV가 희망퇴직을 단행한 건 2021년 2월 이후 4년 만입니다.

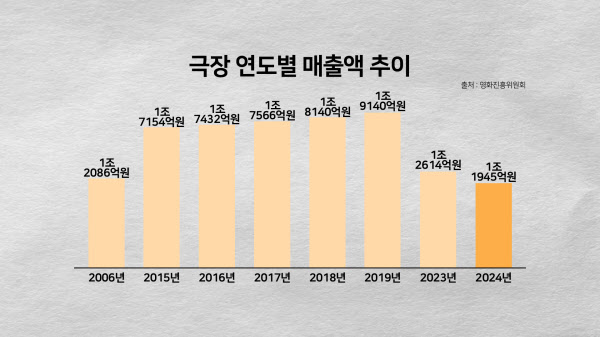

영화관 실적이 크게 부진하면서 역대급 위기 상황에 처하게 된 건데요. CGV 뿐만 아니라 롯데시네마, 메가박스도 마찬가지입니다. 과거 대형 쇼핑몰 내 면적을 가장 많이 차지하고 주변 상권 활성화에도 기여해 우량 임차인이라 불리던 영화관이 텅 비게 되면서 대형 상업시설 공간 재편이 불가피해졌습니다.

영화관 실적이 크게 부진하면서 역대급 위기 상황에 처하게 된 건데요. CGV 뿐만 아니라 롯데시네마, 메가박스도 마찬가지입니다. 과거 대형 쇼핑몰 내 면적을 가장 많이 차지하고 주변 상권 활성화에도 기여해 우량 임차인이라 불리던 영화관이 텅 비게 되면서 대형 상업시설 공간 재편이 불가피해졌습니다.

CJ CGV는 코로나가 확산하기 시작하면서2020년 매출이 5834억원을 기록했습니다. 전년 대비 70% 줄어든 수치인데요. 2021년(7363억원) 2022년(1조2732억원) 2023년(1조5358억원)을 거치며 매출이 증가했습니다. 지난해 CGV 매출은 1조9579억원으로 전년보다 26.7%(4121억원) 늘었습니다. 2019년 코로나 확산 전(1조9423억원) 수준으로 회복한 셈입니다.

그럼에도 CGV는 국내 영화 시장이 위축하는 등 국내 사업 부문이 부진해 결국 희망퇴직을 단행했습니다. CGV가 지난해 국내 극장 사업에서 벌어들인 매출액은 7588억원으로 전년 대비 145억원(1.9%) 줄었습니다. 영업손실은 76억원으로 적자전환했습니다.

☞당신의 아파트 MBTI, 조선일보 AI부동산에서 확인하기

결국 영화관도 줄줄이 폐관합니다. CGV는 오는 서울 송파점과 인천 연수역점을 시작으로 창원점과 광주터미널점 등 4개 점을 순차적으로 문을 닫습니다. 국내 CGV 영화관 수는 총 192개로 줄어들 예정입니다. 실적 부진과 시장 불확실성은 주가 하락으로 이어졌습니다. 2016년 1월 한때 14만원까지 올랐던 주가는 최근 들어 지속적으로 하락하며 5000원 이하로 하락했습니다. 고점대비 주가가 무려 97% 폭락한 것입니다.

메가박스와 롯데시네마도 마찬가지입니다. 메가박스는 5년 연속 적자를 기록하면서 누적 적자 1700억원을 넘어섰습니다. 메가박스는 지난해 134억원의 영업손실을 기록했습니다. 2020년 영업손실 655억원을 기록한 뒤 5년째 적자입니다. 이 기간 누적 적자는 1754억원에 달했습니다.

롯데시네마는 지난해 영업이익 3억원으로 간신히 흑자를 달성했습니다. 하지만 베트남 영화관(45개관) 매출이 급증한 영향이 컸습니다. 롯데시네마는 2023년 이후 국내 사업 실적을 따로 발표하지 않지만, 업계에선 적자 규모가 상당할 것으로 봅니다. 지난해 메가박스는 6개, 롯데시네마는 무려 10개 지점이 문을 닫았습니다.

OTT 구독료에 비해 비싼 영화 관람료는 극장 관객 감소를 부추긴 요인 중 하나입니다. 넷플릭스의 가장 저렴한 요금제인 광고형 스탠다드 멤버십의 월 구독료는 5500원입니다. 반면 CGV·롯데시네마·메가박스 등 영화관 3사의 관람료는 평일 기준 1만4000원입니다. 주말엔 1000원을 더해 1만5000원을 내야 합니다. 영화관 티켓 한 장을 살 돈이면 OTT 한 달 이용권을 두어 개 결제할 수 있는 겁니다. 영화티켓 가격은 코로나19 이후 급등한 반면 OTT의 경우 여럿이 모여 결제하면 비교적 저렴한 가격에 다양한 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 영화관이 침체에서 벗어나지 못하는 사이 넷플릭스, 티빙, 왓챠 등 구독형 OTT 이용률은 2019년 52%에서 2024년 79%로 급등했습니다.

☞AI가 매칭해 준 내 라이프 스타일에 맞는 집은 어디?!

단순히 멀티플렉스, 대형 영화관 실적이 좋지 못하면서 대형 상업시설의 앵커테넌트 (Anchor Tenant)에서 밀려 나는 모양새입니다. 앵커는 중심적인 역할을 의미하고 테넌트는 업종을 일컫습니다. 대형 영화관은 높은 집객력을 바탕으로 주변의 다른 상가도 같이 활성화할 수 있다는 측면에서 매우 중요했습니다. 대형서점, 대형마트, 영화관 등이 대표적이었습니다. 소비 수요를 촉발해 오히려 임대를 깎아주면서까지 입점시키려는 업종이었는데요. 특히 영화관은 부동산업계에서 대표적인 ‘앵커테넌트’로 상업용부동산 투자에서 핵심적으로 고려될 만큼 파급효과가 컸습니다. 쇼핑몰에 유동인구를 유입하는 역할도 커서 영화 관람객들이 주변 음식점, 카페, 소매점에서 소비를 유도하는 구조였습니다.

그런데 이 대형 극장가를 찾지 않으니 주변 상업시설도 동반침체의 길을 걷게 되는 겁니다. 신규 대형쇼핑몰을 개발할 때 멀티플렉스를 넣으면 큰 연면적을 안정적인 우량 임차인이 차지해 상업시설의 안정적인 운영이 가능했는데요. 코로나 이후 완전히 바뀐 겁니다.

특히 영화관은 임대료를 매출에 비례해 산정하는 경우가 많은데요. 기본 임대료 즉 최소 보장 임대료를 내고 추가로 매출의 일정 비율을 임대료로 납부하는 방식입니다. 코로나 시기엔 매출이 안 나오다보니 최소 보장 임대료 외에는 추가 수익을 기대하기가 어렵습니다. 영화관은 심야 상영 등으로 운영시간이 길어 전기, 냉난방 비용이 많이 들기도 합니다. 임대인 입장에서는 가장 큰 골칫덩이가 돼버렸습니다. 아이러니하게 상업용 부동산의 수익성을 악화한 대표 상품이 바로 대형 영화관이 된 겁니다.

최근엔 다이소가 뜨고 있기는 하지만 과거 키테넌트를 대체할 만한 대형 임차인을 찾기도 쉽지 않습니다. 영화관 연면적은 적어도 1000평 크게는 5000평가량을 차지하는데요. 영화관이 철수하면 이 넓은 면적을 한꺼번에 채울 임차인을 구하기가 어렵습니다. 일부 복합쇼핑몰에서는 F&B(레스토랑·카페), 키즈카페, 스포츠 엔터테인먼트(스크린골프·VR게임), 피트니스 등으로 대체하려는 움직임이 있지만 영화관 호황기 때 만큼 큰 면적을 사용하면서 안정적인 유동인구를 창출하는 업종이 드뭅니다.

영화관이 더 이상 안정적인 키 테넌트 역할을 하긴 어려워졌기 때문에 영화관 의존도를 줄이는 방향을 모색할 것으로 보입니다. 리모델링을 고려하고 업종 전환이 이어질 수밖에 없을 겁니다. 앞으로도 단순한 영화관이 아니라 복합문화공간으로 변화해야 살아남을 가능성이 크다고 보고 있습니다. /hongg@chosun.com