입력 : 2019.03.18 05:00 | 수정 : 2019.05.01 20:26

김영환 변호사 “무리한 약속 믿고 계약하면 낭패보기 십상”

“건축주가 되기 위한 첫 걸음이자 돈이 많이 드는 토지 계약을 할 때 주변의 소문을 맹신(盲信)하거나 공무원 말에 지나치게 의존해서는 안됩니다.”

김영환 법무법인 아시아 변호사(53)는 ‘건축·부동산 소송의 달인’이라고 불릴만하다. 2001년 변호사 개업 이후18년여동안 건축 시공과 부동산 관련 소송만 1년에 20~30회씩 처리한 베테랑이다.

“건축주가 되기 위한 첫 걸음이자 돈이 많이 드는 토지 계약을 할 때 주변의 소문을 맹신(盲信)하거나 공무원 말에 지나치게 의존해서는 안됩니다.”

김영환 법무법인 아시아 변호사(53)는 ‘건축·부동산 소송의 달인’이라고 불릴만하다. 2001년 변호사 개업 이후18년여동안 건축 시공과 부동산 관련 소송만 1년에 20~30회씩 처리한 베테랑이다.

서울대 법과대학을 나와 1990년 사법시험에 합격한 김 변호사는 창원지방법원, 의정부지방법원 경매담당 판사, 서울중앙지방법원 파산관재인을 거쳐 지난해부터 법무법인 아시아에서 부동산·건축시공·경매 분야 전문 변호사로 일하고 있다.

그는 건축 시공 과정에서 ‘확인’의 중요성을 거듭 강조했다. 김 변호사는 “건축주는 지인이나 소문을 믿어서는 곤란하다”면서 “다양한 계약서를 작성하기 전에 조금만 더 주의를 기울이면 분쟁이나 소송을 충분히 예방할 수 있다”고 했다.

■공무원에게 물었더니 “건축허가 난다고 했는데…”

김 변호사는 건축의 첫 단계인 토지 구입부터 주의해야 한다고 했다. 실제 사례를 들었다. 한 건축주가 건물 지을 땅을 사기 위해 관할 구청에 전화를 걸어 “집을 지을 수 있느냐”고 물었고, 담당 공무원은 “대지니까 가능하다”고 답했다. 건축주는 이 전화 한 통을 믿고 땅을 샀다. 이후 건축허가를 신청했는데 반려됐다. 대지가 급경사지라는 이유에서였다. 급경사지는 건물이 무너지지 않도록 축대(築臺)·계단 축조 등 형질(形質) 변경 공사가 설계에 반영돼야 했다.

그는 건축 시공 과정에서 ‘확인’의 중요성을 거듭 강조했다. 김 변호사는 “건축주는 지인이나 소문을 믿어서는 곤란하다”면서 “다양한 계약서를 작성하기 전에 조금만 더 주의를 기울이면 분쟁이나 소송을 충분히 예방할 수 있다”고 했다.

■공무원에게 물었더니 “건축허가 난다고 했는데…”

김 변호사는 건축의 첫 단계인 토지 구입부터 주의해야 한다고 했다. 실제 사례를 들었다. 한 건축주가 건물 지을 땅을 사기 위해 관할 구청에 전화를 걸어 “집을 지을 수 있느냐”고 물었고, 담당 공무원은 “대지니까 가능하다”고 답했다. 건축주는 이 전화 한 통을 믿고 땅을 샀다. 이후 건축허가를 신청했는데 반려됐다. 대지가 급경사지라는 이유에서였다. 급경사지는 건물이 무너지지 않도록 축대(築臺)·계단 축조 등 형질(形質) 변경 공사가 설계에 반영돼야 했다.

건축주는 공무원의 언동에 지속성이 있어야 한다는 ‘신뢰보호의 원칙’이 무너졌다고 판단해 소송을 냈다. 하지만 재판에서 졌다. 법원은 담당 공무원의 답변이 상식 수준이었을뿐 해당 땅에 건축 허가를 해주겠다고 약속한 건 아니라고 판단한 것이다.

김 변호사는 “공무원이 말한대로 건축허가가 나야 한다고 볼 수도 있지만 신뢰보호 원칙의 범위는 다소 좁은 편”이라며 “만약 건축주가 미리 토목 공사를 거쳐야 한다는 사실을 알았다면 이 땅을 사지 않았을 수도 있다”고 했다. 결국 땅 구입 전 더 많은 전문가들과 상담을 거쳤어야 한다는 것이다.

■ “무리한 약속은 반드시 확인해야”

건축사와 계약을 잘못해도 분쟁에 휘말리기 쉽다. 김 변호사는 “설계안을 검토하다보면 건축사별로 금액 차이가 크게 벌어지거나 무리한 설계안을 가져올 수 있어 정확히 검토한 뒤 계약서에 날인해야 한다”고 했다.

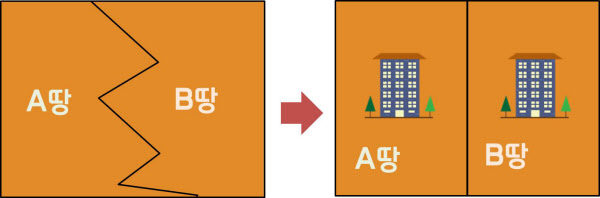

김 변호사는 다시 사례를 들었다. 경계가 얽힌 두 필지의 땅이 있었다. 건축사인 A토지 지주는 B토지 지주에게 서로 땅을 일부 교환해서 경계선을 직선으로 만들자고 했다. 이후 본인 땅에 원룸을 지으려고 하는데, B지주에게도 똑같이 원룸을 지어주겠다고 약속했다. 솔깃한 제안에 B토지주는 땅 경계 변경과 원룸 시공에 동의했다.

그런데 시간이 지나도 건축이 진행되지 않았다. 확인해보니 A토지와 B토지의 설계안이 달랐고 B토지주에게는 어딘가 불리하게 느껴졌다. A토지주는 공사 지연과 설계안 변경 이유를 제대로 설명하지 못했다. B 토지주는 모든 것을 없던 일로 하자고 했다. 그랬더니 A토지주가 설계 비용을 내놓으라며 소송을 제기해 분쟁으로 비화됐다.

김 변호사는 “알고보니 A토지주는 본인의 의욕만 갖고 불가능한 부분을 약속했던 측면이 있었다”며 “원룸 허가가 나지 않는 지역인데 무리하게 일을 추진한 것”이라고 했다.

■건축 후 골치아픈 하자분쟁…설계안대로 건물이 나오는지 잘 살펴야

시공사가 가격이 더 싼 제품으로 자재를 변경해 시공한 경우 건축주는 시공사에 배상을 요구할 수 있을까. 김 변호사는 ‘할 수 있다’고 답했다.

실제 한 건축주는 건물에 본인 동의없이 저렴한 가격의 엘리베이터를 달았다는 이유로 시공사에 문제를 제기했다. 규격이나 성능은 똑같았지만 브랜드와 가격이 떨어지는 제품이었다. 시공사는 “규격이 같고 가격도 싸면 문제될 것 없지 않느냐”고 반박했다. 그런데 때마침 해당 엘리베이터 회사가 부도나면서 지속적인 관리에 문제가 생겼다.

건축주가 시공사를 상대로 낸 소송에서 법원은 시공사에게 가격이 저렴한 엘리베이터 시공으로 인한 피해를 배상하라고 판결했다. 엘리베이터는 안전과 직결되는 문제로 건축주와 상의없이 시방서와 다른 제품을 쓴 것은 문제가 있다고 본 것이다.

김 변호사는 “해당 건물은 시공 후 다행스럽게 큰 고장은 없었지만 ‘하자 분쟁의 범위’가 단지 건물 일부가 고장나는 것에 국한하지 않는다는 것을 보여준다”며 “계약서에 적힌 대로 정확한 제품을 쓰고 규격과 품질을 동일하게 구현하지 못한다면 소송을 제기할 수 있다”고 했다. 이어 “건축주는 설계와 시공이 진행되는 과정에서도 현장을 확인하면서 설계대로 건축이 진행되는지 챙겨야 한다”고 했다.