입력 : 2018.08.10 06:00

‘아파트 공화국’인 대한민국에서 층간 소음은 피할 수 없는 숙명이다. 아파트 뿐 아니라 빌라도 우리집 천장이 윗집의 바닥이 되는 구조여서 층간 소음은 온 국민의 ‘불편 사항’처럼 돼 있다. 한국환경공단에 따르면 지난해 층간소음 분쟁으로 인한 전화 상담이 2만4053건 접수됐다. 전년보다 17.3% 증가한 것으로, 집계를 시작한 2014년 이후 역대 최대치다. 심지어 층간소음 문제는 살인사건으로까지 이어져, 2010년 이후부터 매년 한 명 이상이 층간소음으로 인한 분쟁으로 인해 목숨을 잃기도 한다.

층간소음 문제를 완전히 해결하지는 못하더라도, 그 피해를 줄일 수 있는 방법은 여러 가지가 있다. 문제는 방법이 있어도 실제 현장에선 좀처럼 적용이 안되는 경우가 많다는 점이다. ‘땅집고’는 층간소음 문제를 기술적으로 해결하는 방법들과, 이것들이 현장에서 적용되지 않는 이유를 알아봤다.

① 콘크리트를 두껍게 깐다

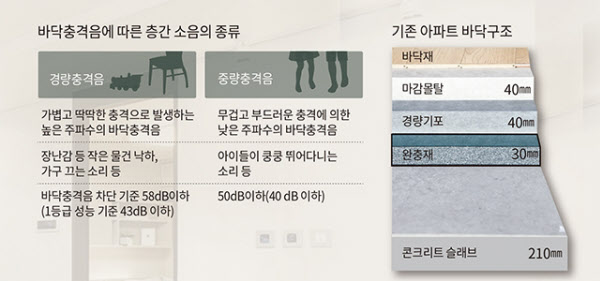

두꺼운 콘크리트는 가장 간단하면서도 효과가 큰 방법이다. 층간 소음에는 두가지 종류가 있다. 첫번째가 발소리처럼 둔탁한 소리(중량 충격음), 두번째가 가벼운 물건이 바닥에 떨어질 때 나는 소리(경량 충격음)이다. 콘크리트가 두꺼워지면 발소리처럼 둔탁한 중량 충격음을 줄일 수 있다.

2014년 이후 아파트부터는 층간 슬래브 콘크리트 두께를 210㎜ 이상으로 의무화했다. 그 위에 완충재나 차음판을 깔고 그 위에 난방시설과 바닥 마감재를 얹는다. 완충재 두께는 건설사마다 다르다. 1군 건설사는 210㎜ 콘크리트에 30~60㎜ 완충재와 기타 마감재를 덧댄다.

하지만 문제는 그 전에 지은 아파트다. 특히 2006년에 지은 아파트 층간 콘크리트 두께는 최근 지은 아파트보다 30% 이상 얇은 130~150㎜ 정도다. 사실상 층간 소음에 무방비 상태인 것으로 볼 수 있다. 리모델링한 건물은 신축처럼 보여도 처음 지어졌을 때 바닥 두께가 그대로 적용된다.

바닥을 들어내고 콘크리트나 완충재를 다시 넣으려면 전용 84㎡ 기준 1000만원 가까이 비용이 든다. 아랫집 소음을 줄여주기 위해 이렇게 비싼 공사를 할 집은 없다. 서울시립대 김명준 교수는 “리모델링하는 노후 아파트는 층간 소음 차단 공사를 하면 용적률을 높여주는 식으로 인센티브를 주는 방식을 고려할 수 있다”고 말했다.

물론 콘크리트를 두껍게 한다고 해도 소음이 줄어들 뿐 완전히 차단되는 것은 아니다. 2016년 입주한 1군 건설사 아파트에 사는 A씨는 “윗집이 조금만 신경써주면 조용히 지낼 수 있는 정도라고는 할 수 있지만, 아이들이 뛰거나 어른이 이른바 ‘발 망치’로 쿵쿵대는 소리는 어쩔 수 없이 다 들린다”고 말했다.

② 차음판·완충재를 설치한다

소리를 차단·흡수하는 차음판·완충재 등을 바닥에 추가하는 방법도 있다. 차음판과 완충재는 물건이 바닥에 떨어지는 것과 같은 딱딱하고 가벼운 경량 충격음을 막는다. 마루 위에 소음 감소 장판을 깔면 경량충격음을 30%까지 줄일 수 있다.

하지만 층간소음에서 주로 문제가 되는 뛰어다니는 소리, 발소리 등 ‘중량 충격음’은 차음판이나 완충재로 근본적인 해결이 어렵다.

③ 기둥식 구조로 짓는다

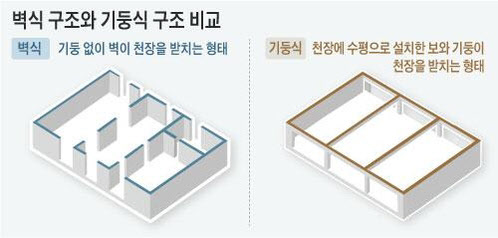

아파트 구조 자체를 바꾸는 방법도 있다. 아파트 구조는 크게 벽식 구조와 기둥식 구조로 나뉜다. 현재 우리가 볼 수 있는 일반 아파트는 거의 대부분이 벽식 구조이고, 주상복합 아파트는 기둥식으로 지은 경우가 많다. 벽식 구조는 기둥과 보가 없고 아파트 벽 자체가 무게를 지탱하도록 한 구조다. 소음이 벽을 타고 그대로 아래층으로 전달되기 때문에 층간 소음에 취약하다.

반면 기둥식 구조를 적용하면 층간 소음을 줄일 수 있다. 기둥식은 천장에 놓인 보와 기둥으로 소음이 분산되기 때문이다. 실제 국토부가 기둥식과 벽식의 층간 소음을 실험한 결과, 기둥식이 벽식보다 1.2배쯤 차단 효과가 높았다. 정부도 새로 짓는 아파트는 기둥식을 권유한다.

문제는 비용이다. 기둥식은 벽식보다 골조 공사비가 평균적으로 24% 더 든다. 중소형 아파트 기준으로 골조 공사에만 평균 500만원 추가 비용이 발생한다. 기둥식은 일종의 수평 기둥인 '보'를 추가로 얹기 때문에 스프링클러나 환기구를 설치하려면 공간이 더 필요하다. 그만큼 아파트 가구 수가 줄어들어 시공하는 건설사 입장에서는 손해다. 그렇기 때문에 국내 대부분의 아파트는 벽식 구조다.

국내 대형 건설사 관계자는 “건설사 입장에서는 단지 층간소음을 줄이자고 기둥식으로 지을 수는 없는 노릇”이라고 말했다.

④ 층간소음 바닥구조 1등급을 사용한다

2006년부터는 주택성능등급표시제가 도입돼 층간 소음 차단 정도에 따라 아파트를 1~4등급으로 구분해 분양 때 공개한다. 현재 1000가구 이상 단지에만 적용되고 있지만 곧 500가구 이상 단지에도 적용된다.

1등급은 4등급보다 10dB(데시벨) 정도 소음을 더 줄일 수 있다. 등급별로는 3dB 정도씩 다르다. 주택법상 4등급을 넘어야 바닥구조로 쓸 수 있다. 대부분의 건설사는 2~3등급을 사용한다.

이유가 뭘까? 1등급을 받은 바닥구조가 없기 때문이다. 건설기술연구원에 따르면 2015년 시험 규정이 바뀐 이후 중량충격음 기준 1등급(40dB 이하)을 충족하는 바닥구조는 없다. 대형건설사 연구원 한 관계자는 “1등급을 바닥구조를 쓰는 건설사는 없다 보면 된다. 1군 건설사는 2~3급을 주로 쓰는데 그것도 잘 쓰는 거다”고 말했다.

옥희열 건설기술연구원 건설기술인증센터장은 “예전 기준으로 1등급 바닥구조가 있었지만, 그 역시 경제성과 시공성이 떨어져 실제 현장에 적용되는 사례는 없었다”고 말했다.

주택성능등급을 확인할 수 있는 방법도 없다. 아파트 분양할 때는 입주자 공고에 의무적으로 표시해야 하지만, 그게 끝이다. 분양 이후에 자료를 삭제해버리는 경우가 대부분이다. 나중에 아파트를 구입해서 들어오는 사람들은 이 아파트의 소음 환경이 어떤지 구체적으로 알 수 있는 방법이 없다.

국토교통부는 이 문제에 대해서는 크게 신경쓰지 않는 분위기다. 국토부 관계자는 “주택성능등급은 입주자 모집공고에만 표시되도록 의무화돼있고 그 이후에 특별히 공개하고 있는 정보는 아니다”라고 말했다.

층간소음 문제의 또다른 문제는 개인의 행동을 법으로 강제할 수 있느냐다. 지난해야 비로소 공동주택관리법에 층간소음 관련 내용이 포함됐지만 권고에 불과하다. 환경부 관계자는 “법 개정을 통해 층간소음 피해 발생 시 관리주체가 권고하도록 하고, 그래도 발생이 계속되는 경우 분쟁조정위원회 등을 갈등 조정을 시행하고 있다”고 말했다.