입력 : 2016.03.22 01:58

매매가와 같거나 더 비싼 곳도 6개월 만에 배 이상 늘어

전세금이 아파트 매매가와 비슷하거나 오히려 비싼 속칭 '깡통 전세' 불안감이 확산되고 있다. 깡통 전세는 집값이 전세금 이하로 떨어지거나 집주인이 빚을 갚지 못해 집이 경매로 넘어갈 경우 전세 보증금을 돌려받지 못할 가능성이 높다. 실제 지난달 거래된 수도권 아파트 네 곳 중 한 곳은 전세금이 매매가의 90%를 넘었다. 집값이 지금보다 10%만 내려도 세입자는 전세금을 온전히 회수하기 힘들다는 뜻이다.

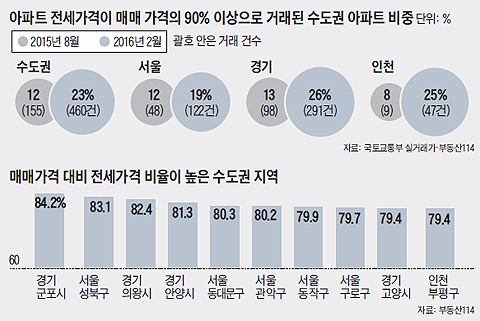

본지가 21일 부동산 정보업체 '부동산114'와 함께 지난달 매매·전세 거래가 각각 1건 이상 있었던 수도권 아파트(1966개 주택형)를 전부 조사한 결과, 전체의 23%인 460개 주택형의 매매가 대비 전세금 비율(전세가율)이 90%를 넘었다. 작년 8월 같은 조사에서 전세가율 90% 이상은 전체의 12%였다. 6개월 만에 배로 불어난 것이다.

전세가율 90% 이상 아파트 비중은 서울과 경기도가 각각 19%, 26%로 작년보다 최대 13%포인트 상승했다. 인천은 작년 8월 8%에서 지난달 25%로 3배 이상으로 불었다.

전세금이 매매가와 같거나 더 비싼 아파트도 지난해 8월 29개에서 올 2월 77개로 배 이상 늘었다. 경기 의왕시 내손동 삼성래미안(전용면적 79㎡)은 최근 거래된 전세 물건이 최고 3억6000만원으로 같은 면적 매매가격과 같았다.

함영진 부동산114 리서치센터장은 "전세금이 매매가에 육박하는 아파트는 대부분 입주한 지 10년이 넘고 전용면적 85㎡ 이하 중소형"이라면서 "그만큼 집주인의 자금력이 약한 경우가 많아 집값이 떨어지면 전세금 돌려받기가 쉽지 않을 수 있다"고 말했다.

전문가들은 수도권의 전세가율 상승세가 당분간 이어지면서 매매가에 육박하는 전세 아파트가 더 늘어날 것으로 전망한다. 이 때문에 깡통 전세 불안감이 확산하면서 전세금 반환 보증 가입도 늘고 있다. 집주인이 보증금을 반환하지 못할 경우 보증회사가 대신 지급하는 전세금 반환보증 가입 건수는 올 들어 2월 현재 5069건으로 작년 같은 기간보다 89% 늘었다. 박원갑 국민은행 부동산수석전문위원은 "전세 계약 때 등기부등본을 떼어 집주인의 대출금이 너무 많다면 피하는 게 좋다"고 말했다.