입력 : 2012.03.08 03:06

[서울시, 재건축 소형 확대 논란]

소형주택 비율 얼마나 높이나 - 기존 소형주택의 절반 물량을 60㎡ 이하로 짓도록

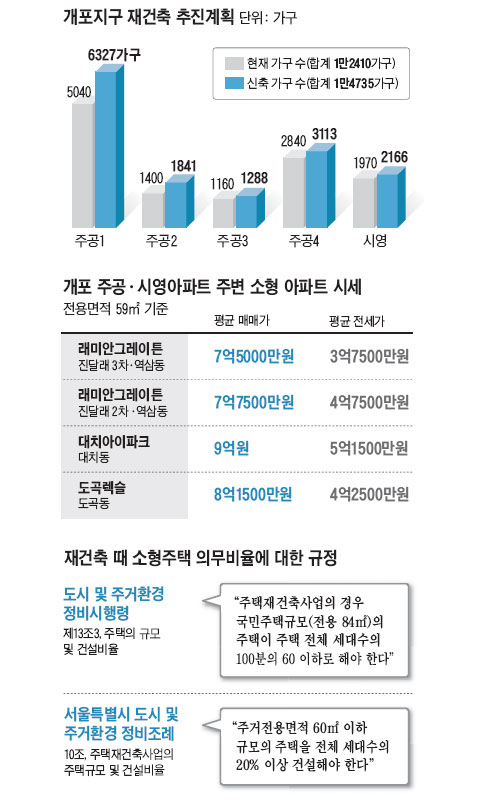

소형주택 비율 높은 개포지구, 재건축 후 40~45%가 소형으로

서민주택 문제 해결엔 한계 - 강남지역 집값 워낙 비싸 초소형이라도 3억~4억원 예상

"소형주택 아무리 많이 지어도 부잣집 자녀들 차지 될 것"

서울시가 재건축 때 기존 소형주택의 절반 물량을 60㎡(약 18평) 이하로 짓도록 하겠다는 방침을 밝힌 이후 재건축 아파트의 가격이 하락하는 등 시장이 요동치고 있다. 박원순 서울시장이 추진하는 주택정책의 영향이 본격적으로 나타나는 것이다.

집값이 떨어져 손해를 보게 된 서울 강남구 개포주공 아파트 재건축조합원 2000여명은 지난달 29일 서울광장에 모여 "서울시 권고는 명백한 사유재산권 침해"라며 항의 집회를 벌이기도 했다. 하지만 서울시는 여전히 소형주택 비율을 확대하는 정책을 고수하고 있어 양측의 입장이 팽팽하게 맞서고 있다.

◇서울시 조례 근거해 소형주택 의무비율 높여

서울시가 재건축 때 '기존 소형주택의 절반 이상을 소형으로 지어라'라고 권고한 법적인 근거는 2가지다. 우선 '도시 및 주거환경정비 시행령'제 13조 3항에 "주택 재건축 사업의 경우 국민주택 규모(전용 85㎡)의 주택이 건설하는 주택 전체 세대 수의 100분의 60이하"로 해야 한다고 규정돼 있다. 세부적인 주택 크기 규제는 지방자치단체에 위임하고 있다.

다음으로 서울시의 '도시 및 주거환경 정비조례'제 10조는 "(재건축 사업 때는) 주거 전용면적 60㎡이하 규모의 주택을 전체 세대 수의 20% 이상 건설해야 한다"고 돼 있다. 조례에 소형주택 비율이 '20% 이상'이라고 돼 있기 때문에 서울시는 소형주택 비율을 늘리라는 권고를 할 수 있다. 재건축을 하려면 서울시 도시계획 심의위원회의 심의를 통과해야 하기 때문에 서울시의 권고는 단지 권유하는 수준이 아니라 반드시 따라야 하는 법과 같은 효력을 갖고 있다.

◇서민주택문제 해결방안 둘러싸고 마찰

소형주택 비율을 규정한 법규는 1990년부터 시행됐다. 이 법은 서민주택문제를 해결하기 위해 등장했다. IMF 경제위기 등 특수한 상황을 제외하면 우리나라 집값은 지난 40~50년간 늘 올랐다. 집값 상승기에는 132㎡(약 40평) 이상 되는 대형주택의 가격 상승률이 중소형 주택의 상승률보다 평균 3~4% 높았다. 당시에는 "집이 클수록 집값도 많이 오른다"는 분위기가 형성됐다.

이런 현상은 2000년대 중반까지 지속돼 당시 건축허가를 받은 아파트 단지에는 231㎡(70평)짜리 주택이 50~70%에 달하는 아파트 단지도 적지 않았다. 상황이 이렇다 보니 도심에선 서민들이 살 수 있는 소형주택은 점점 찾아보기 힘들게 돼 규제가 시작된 것이다.

서울시가 이번에 소형주택 비율 강화 방침을 밝힌 것도 "원래 소형주택이 많은 아파트 단지에는 서민들이 많기 때문에 재건축 이후에도 이들이 재정착할 수 있도록 소형주택을 많이 지어야 한다"는 논리에 기반을 두고 있다.

이번 서울시의 방침에 직접적인 영향을 받는 곳은 서울 강남 개포지구다. 강남과 강동지역의 대표적인 재건축 단지인 고덕·은마·잠실주공 5단지 등은 소형주택이 거의 없거나, 이미 사업이 진행돼 서울시 방침에 영향을 받지 않는다.

1만2410가구 규모의 개포지구(개포주공 1~4단지, 시영아파트 1개 단지)의 경우 원래 소형주택 비율이 높아 서울시 방침대로 하면 재건축 후 전체 가구 수의 40~45%를 소형주택으로 지어야 한다. 개포주공 3단지의 경우 1160가구 전체가 소형이어서 재건축 후 예정 공급량(1288가구)의 45%인 580가구를 소형으로 지어야 한다.

개포지구의 공급면적 36㎡ 크기 아파트는 최근 5억4500만원에 거래돼 서울시 정책 발표 한 달여 만에 가격이 3000만원가량 하락했다. 개포지구 A공인중개사무소 관계자는 "가만히 놔둬도 가격이 떨어지고 있는데, 서울시가 소형 50% 정책을 발표하면서 기름을 확 부은 꼴이 됐다"고 말했다.

◇소형 아파트 지어도 서민주택 문제 해결 한계

문제는 이번에 서울시의 소형비율 강화 방침이 서민 주택문제 해결에 도움이 되느냐는 것이다. 전문가들은 서울시의 소형주택 비율 강화 방침에 따라 개포지구에 소형주택이 대거 들어서도 서민주택과는 거리가 멀다고 지적한다. 강남 지역의 집값이 워낙 비싸 아무리 소형으로 지어도 집값이 비싸기 때문이다.

닥터아파트에 따르면 강남 역삼동의 '래미안 그레인튼' 59㎡ 주택의 시세는 7억5000만원이다. '대치 아이파크'의 같은 크기의 아파트 가격은 9억원에 이른다. 30~40㎡짜리 초소형 주택을 지어도 가격은 3억~4억원 수준에서 형성될 가능성이 높다. 남희용 주택산업연구원장은 "강남에 소형주택을 아무리 많이 지어도 결과적으로 부잣집 자녀나 고소득 독신자들의 차지가 될 것"이라고 말했다.

주택 시장 전문가들은 서울시 방침에 선뜻 동의하지 않고 있다. 박재룡 삼성경제연구소 수석연구원은 "소형주택 의무제도는 도심의 서민 주택문제 해결을 위해서는 반드시 필요하지만, 서울시가 의무비율을 과도하게 높여 시장에 혼란을 가져온 측면이 있다"고 말했다.

☞재건축 소형주택 의무비율제도

오래된 아파트를 허물고 새로 지을 때 전용면적 60㎡(약 18평) 이하 크기의 주택을 일정 비율(서울은 20%) 이상 짓도록 한 것. 재건축 때 대형 주택만 지으면 소형주택에 거주하던 서민들이 살 집이 줄어드는 부작용이 있어 서민주택 문제 해결을 위해 이 제도를 도입했다.1990년 처음 시행될 때는 40%(서울기준)를 소형으로 짓도록 했다가, 소형주택 대규모 미분양 사태가 발생하자 1996년 30%로 완화됐다. 외환위기로 주택가격이 폭락하자 1998년에 이 제도는 일시 폐지됐다. 2001년 집값이 오르기 시작하자 다시 도입돼 현재까지 이어지고 있다. 최근 3~4년 사이 주택 가격이 하락하면서 소형주택을 선호하는 경향이 강해져 규제와는 관계없이 재건축 조합원들이 자발적으로 소형주택 비중을 늘리는 추세다.