입력 : 2010.07.13 03:08

최근 법원 경매시장에서 3.3㎡(1평)당 100만원도 안 되는 가격에 팔려나가는 사실상 '땡처리' 아파트가 속출하고 있다. 이들 아파트는 경기 침체로 공사가 중단됐거나 무더기 미분양돼 사업장이 통째로 경매에 부쳐지면서 헐값에 팔리고 있다.

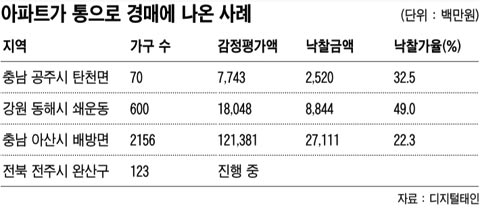

지난달 초 대전지법 천안지원에서 경매로 나온 아산시의 한 아파트(2000여가구)는 1채당 평균 1257만원에 낙찰됐다. 전용면적(39~47㎡)을 감안하면 3.3㎡당 85만~104만원에 팔린 셈이다. 주변 아파트(290만~550만원)와 비교하면 최고 80% 이상 저렴하다. 이 아파트는 2007년에 처음 경매에 나온 이후 5차례나 유찰되면서 주인을 찾지 못했다.

지난 5월 말에는 충남 공주에서 82㎡(24.9평)짜리 아파트 70가구가 25억여원에 낙찰됐다. 가구당 평균 낙찰가격이 3600만원으로 3.3㎡당 144만원선이다.

비슷한 시기 강원도 동해시에서도 60㎡(18.2평)짜리 아파트 600가구가 감정가격의 절반도 안 되는 88억여원에 팔렸다. 1채당 1474만원으로 3.3㎡당 80만원 수준이다.

경매업계 관계자는 "이들 아파트는 지방 주택경기가 정점에 달했던 2006년을 전후해 개발업체들이 사업성도 제대로 따지지 않고 마구잡이로 지었던 것들"이라고 말했다.

이들 아파트가 헐값에 팔리는 이유는 공사 대금을 받지 못한 하도급 업체들이 설정한 눈에 보이지 않는 유치권(留置權)이 곳곳에 숨어있어 낙찰자들이 기피하기 때문이다. 경매정보업체 디지털태인 이정민 팀장은 "유치권 금액은 낙찰자가 사실 여부를 가려내야 하고 거짓이라는 걸 판명하지 못하면 해당 금액을 모두 물어줘야 해 리스크가 크다"고 말했다.